自然界中的很多体系受到环境的强烈影响,属于开放系统,其时间演化经常由非厄米矩阵或算符来决定。这方面的研究一般称为非厄米物理,是近年来非常活跃的研究领域之一。和厄米或孤立系统相比,边界在非厄米或开放系统中具有更加深远的影响,它能够显著改变体系的整体性质。例如,非厄米系统在开放边界条件下可以呈现“非厄米趋肤效应(non-Hermitian skin effect)”(这一现象由汪忠研究组在2018年命名),其本征波函数以指数衰减的形式局域在系统边界附近。

非厄米趋肤效应侧重的是本征态的静态特征,而“非厄米边界爆发”是一种时间域中发生的现象(动力学现象),它是由边界引发的独特的非厄米动力学效应:在一大类具有耗散的量子动力学演化中,耗散在边界上自发形成一个反常巨峰。即使演化的初始出发点远离边界,巨峰依然明显。进一步的研究表明,这一巨峰源自一类简洁的新型体边标度关系。

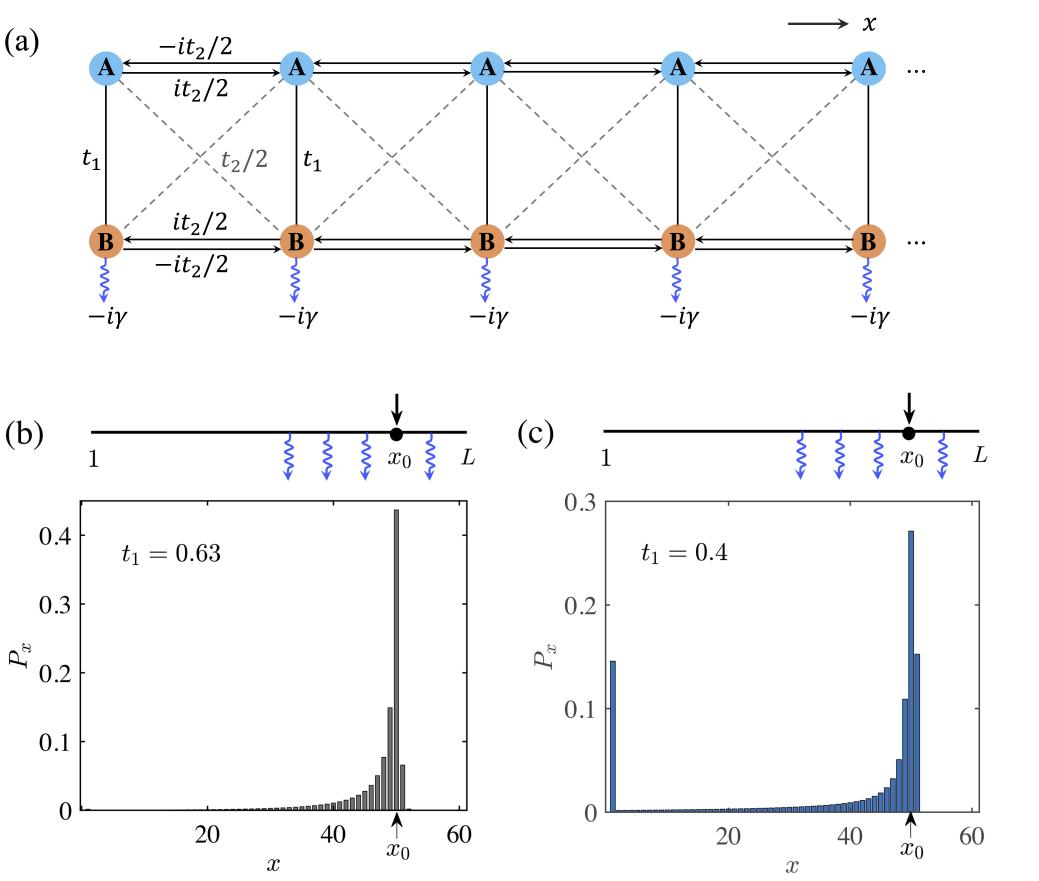

具体而言,考察单粒子在包含A,B两种子格的一维晶格中的演化:如图1(a)所示,粒子在B格点会以一定的概率“漏到”(耗散到)环境中去,这体现了体系的非厄米性。任意给定某个初始状态,我们可以计算粒子的耗散概率的空间分布规律。出乎意料的是,耗散概率并非总是如图1(b)所示随着探测格点与初始出发点距离的增加而单调减小。相反,在某些参数区间内,边界处会出现如图1(c)所示的明显巨峰。更为反常的是,这一巨峰的相对高度会随着出发点与边界距离的增加而上升。

图1:(a)一维耗散晶格的示意图;(b)无“边界爆发”时,耗散概率的空间分布;(c)出现“边界爆发”时,耗散概率的空间分布。

研究组考察了这一耗散巨峰的起源。由于体系具有非厄米趋肤效应,本征态全部局域于左侧边界,容易认为边界爆发仅仅是非厄米趋肤效应的结果。然而,图1(b)的参数下体系具有非厄米趋肤效应,但并未出现边界爆发,说明非厄米趋肤效应并不一定带来边界爆发。此外,值得一提的是,类似的反常边界耗散峰在此前的数值研究中也曾出现过,但被错误地归因于拓扑边界态。事实上,1(b)的参数下体系具有拓扑边界态,但并未出现边界爆发。

通过深入研究耗散概率的空间分布,研究小组发现,在出现边界爆发的情况下,某一格点的耗散概率与其到出发点的距离呈幂律衰减;相反,在未出现边界爆发的情况下则呈现迅速的指数衰减。这两种情况的内在区别在于体系的耗散能隙(虚部能隙)是否关闭。根据开放体系的研究经验,当虚部能隙关闭时,波函数随时间通常呈现幂律衰减。由于某格点的耗散概率与波函数的强度成正比,所以耗散概率按照距离的幂律分布。因此,研究小组揭示了边界爆发现象背后的物理机制:非厄米趋肤效应与虚部能隙的协同作用。虚部能隙的关闭导致波函数随时间幂律衰减,这种衰减方式相比于指数衰减要慢得多,从而使得注入系统的粒子在传播到系统边界的过程中,耗散到环境中的概率显著降低;同时,非厄米趋肤效应将这些到达边界的粒子束缚在边界附近,直至它们全部耗散到环境中,这便导致了边界耗散巨峰。根据这一物理图像,他们提出了一种普适的体边标度关系,定量描述了边界爆发现象,并预言该现象在经典和量子耗散体系中都可能被实验观测到。

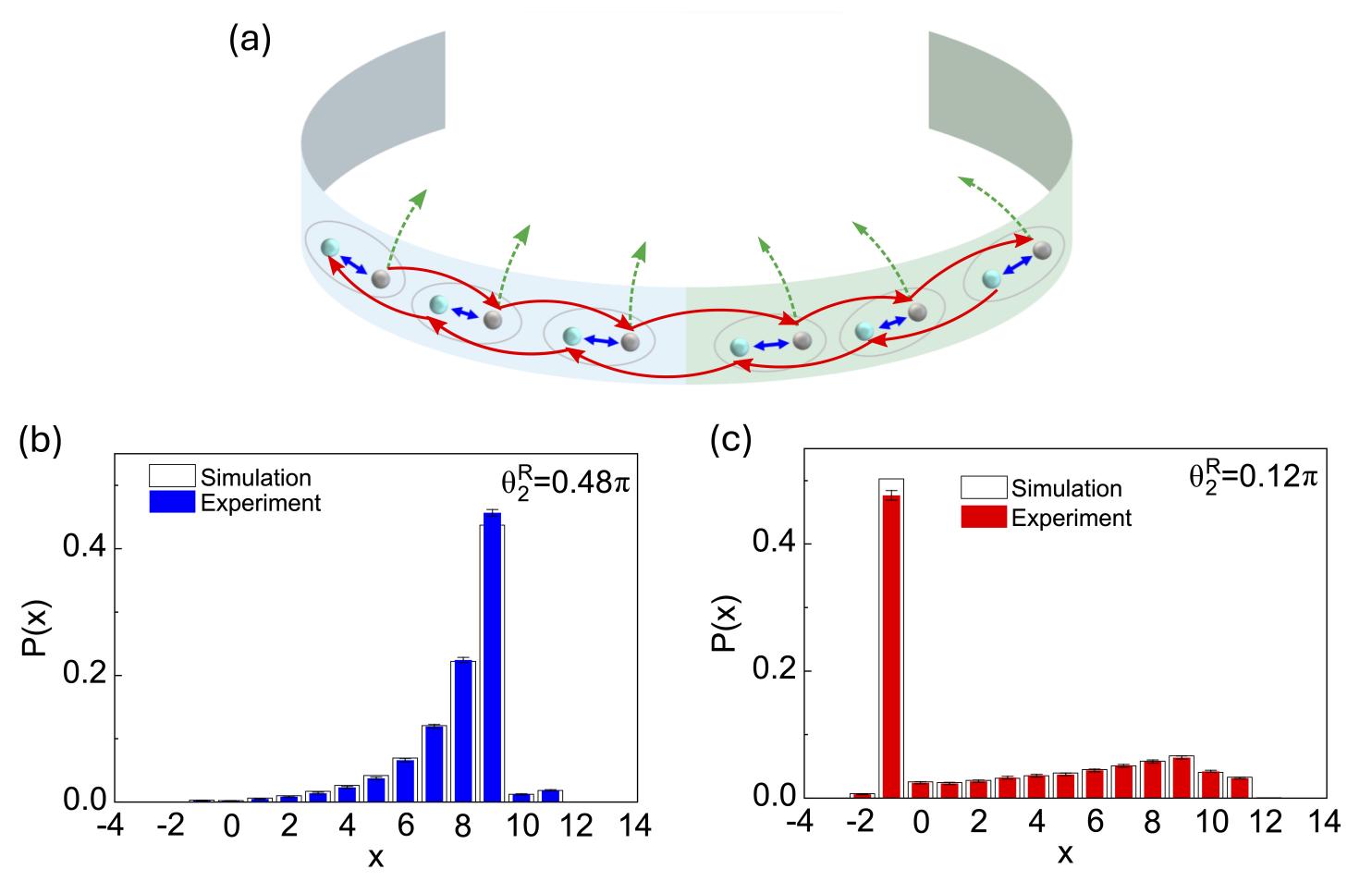

继这一理论工作之后,汪忠研究组与东南大学薛鹏教授实验课题组合作,证实了理论预言。实验课题组搭建了图2(a)所示的量子光学实验平台。在此平台中,原模型的A、B子格由光子的不同偏振方向体现,非厄米哈密顿量则由实验中的非幺正Floquet演化算符实现。如图2(c)所示,通过14步的量子行走实验,研究者成功观察到了边界爆发现象。与此同时,如图2(b)所示,在没有边界爆发的参数区间,测量到的耗散概率也与理论模拟相吻合。这一实验结果不仅证实了边界爆发现象的存在,还验证了其源于非厄米趋肤效应与虚部能隙的协同作用。此外,对于相对高度的测量也为前文提到的体边标度关系提供了有力的验证。

该实验不仅验证了理论预言,还直观地展示了粒子概率分布随时间的演化,有助于更好地理解边界爆发的成因。研究团队进一步采用纠缠光子对,将多粒子体系映射到高维空间,成功实现了二维空间的“非厄米角爆发”(non-Hermitian corner burst).同期,南方科技大学研究组也在Physical Review Letters《物理评论快报》发布了在量子光学平台上观测到边界爆发的研究成果 [Zhu et al, Phys. Rev. Lett. 132, 203801 (2024)].

图2:(a) 量子光学行走实验示意图;(b)(c) 存在与不存在“边界爆发”的情况下,通过14步非厄米量子行走的实验结果与理论模拟的对比。

在上述的两项研究中,边界爆发描述的是耗散概率在边界处的巨峰现象。由于粒子会在有限时间内耗散掉,实验上需要测量每个时刻的波函数概率振幅。因此,一个有意义的问题是:是否可以将耗散概率映射到其他更稳定、更易于检测的物理量,以观察到类似的边界爆发现象?汪忠研究组的后续工作给出了肯定答案。

该研究发现,非厄米动力学中的耗散概率分布可以严格映射为开放量子体系中的非平衡稳态粒子数密度分布。由于稳态的特性是不随时间变化的,这将极大简化观测过程。如图3(a)和(b)所示,图(a)中的薛定谔方程决定了波函数的演化过程,而在(b)图所示的玻色开放量子体系中,密度矩阵随时间的演化则由Lindblad主方程决定。在这样的映射下,如图(c)和(d)所示,原非厄米体系的耗散概率与当前开放体系稳态的粒子数密度存在直接对应关系,其中原非厄米哈密顿量H的位置由开放量子系统的衰减矩阵X (damping matrix)替代。当原体系的耗散概率在边界出现峰值时,对应的开放量子体系的非平衡稳态也会在边界处呈现出粒子数密度的“爆发”,且原来的体边标度关系同样适用。

图3: 原本非厄米体系中累积的耗散概率与开放量子体系稳态之间的对应关系。其中L表示刘维尔超算符,X为衰减矩阵。

虽然前述研究主要基于无相互作用的量子体系,但进一步研究显示,这种稳态边界爆发现象同样适用于存在相互作用的多体开放量子系统。具体来说,若将图3(b)中的单体耗散替换为两体耗散,非厄米趋肤效应及其引发的稳态粒子密度在边界的“爆发”仍然可以被观测到。此外,这项研究还为探索非厄米动力学与开放量子多体系统中非平衡稳态之间其他可能的对应关系提供了新的启发。

该系列第一篇理论成果以《Non-Hermitian Edge Burst》为题发表于Physical Review Letters。论文作者为清华大学高等研究院2017级博士生、现新加坡国立大学博士后薛文坦博士, 2019级博士生、现德国马克斯-普朗克研究所博士后胡渝民博士, 2018级博士生、现中国科学院大学卡弗里理论科学研究所博士后宋飞和高研院汪忠教授。

第二篇实验合作成果以《Observation of Non-Hermitian Edge Burst in Quantum Dynamics》为题,于2024年8月以“编辑推荐”的形式在Physical Review Letters上发表。论文作者为东南大学肖磊教授(共同一作)、高研院博士生薛文坦(共同一作)、胡渝民、宋飞,以及中国科学技术大学易为教授、高研院汪忠教授、东南大学薛鹏教授。

第三篇研究成果以《Steady-state edge burst: From free-particle systems to interaction-induced phenomena》为题发表于 Physical Review B. 论文作者为高研院博士生胡渝民、薛文坦、宋飞和汪忠教授。

以上工作得到了国家自然科学基金和国家重点研发计划的支持。

论文链接:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.120401

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.070801

https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.108.235422

另有南方科技大学团队的实验证实了汪忠研究组的理论预言:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.203801